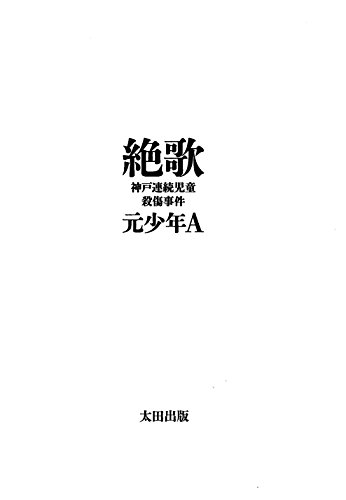

少年法に基づき個人の身許特定情報が保護されたため元「少年A」、新聞社に送りつけた犯行声明の署名から「酒鬼薔薇聖斗」とも呼ばれた、神戸の連続児童殺傷事件の加害元少年が出版した手記『絶歌』が、大きな反響を呼んでいる。今のところ出て来ている言説は批判的というか、この出版を非難し、罵倒さえして貶めるものが圧倒的に多いが、その逆宣伝効果もあったのか初版10万部、二刷5万部だそうだ。

処罰感情に加熱する報道では、例えば『週刊文春』は太田出版が版元になる前に、なにかとスキャンダラスな話題作を出し続ける幻冬舎がこの加害元少年に取材した本を出すという話があったことに飛びつき、同社社長が筆者に会った際に身分証をよく見ていなかったことから、あたかも偽書、なりすましだとあてこする記事を掲載した。少年法による犯罪少年の身許特定情報の保護に不満だったことに引っぱられて「実名を晒せ」にこだわるあまりに、ここまで荒唐無稽なナンセンスまで飛び出すのはさすがに驚く。

むろん本人でない人間がそれを騙ってこのような手記を出せば、本人、元付添人の弁護士、家裁などが即座に察知する。被害者遺族に断りなく出版されたことが問題になれば、それこそ本人が(以前から手紙を送って来たように)弁護士を通じてその遺族に連絡をとって当たり前で、遺族が出版に抗議する必要すらなくなるのも分かり切った話だ。

こうした荒唐無稽な「批判」もどき報道は論外とはいえ、この手記に向けられる他の批判のほとんどにも、どれだけ正当性があると言えるだろうか? 無論、猟奇殺人事件犯人の手記が出ること自体を「悪趣味」ないし「気持ち悪い」と感じ、ここまで話題になり10万部も売れていること自体を疑問に思うごく普通の一般的な反応は理解できるし(「読みたがる人の気が知れない」「興味本位」、いずれもある程度までは一般論として正しい)、「殺人犯の手記」が青少年の目に触れることについて教育上の配慮を危惧するのも、議論すべき課題ではあろう。だがそういう普通の反応しかしない市民なら、眉をひそめる程度で、口を極めて同書を非難する必然も感じないはずだ。

被害者遺族がなぜ抗議するのか、その真意

なによりも被害者の一人、当時11歳だった土師淳君のお父さんが、出版に抗議し回収を求めているのは十分に理解できる主張であり、最大限の配慮をもって臨まなければならない。とはいえ土師さんがなぜここまで厳しく出版を批判しているのかをちゃんと踏まえた上で、土師さんの真意が尊重されているわけでは必ずしもない。むしろ土師さんの抗議を理由に加害元少年や出版社を責める言説の中で、土師さんが同書の出版に怒らざるを得ないであろう理由は、まるで無視されてはいないか?

我が子を殺めた加害者の手記が出たことへの復讐心や処罰感情から来る不満などの安易な感情論ではない。淳君が殺害されたに至る経緯が公になってしまうことそれ自体が、土師さんには看過出来ないのだ。お父さんは読む気もないと仰っているが、ほぼ同じ事実関係を綴った手紙をすでに受け取っていて、「区切りをつけよう」と思い始めていたという。しかし同じ事実関係が多くの人の目に触れてしまえば、確実に興味本位にあげつらう軽薄な悪意が暴走するわけで、そんなことは父親として淳君のためにも許せない。そこを無視したただ「遺族に断らないのは許せない」との【批判】はいささか的外れであるというより、浅薄な偽善、自分達の処罰感情や憎悪の自己正当化に土師さんを利用しているようにも聴こえる。土師さんご自身もそうとは決して直接には口にされない(出来ない)ものの、本当に恐れ、それ故に怒りを表明せざるを得ないのは、加害元少年以上に、その手記を決して真摯に受け止めようとはしない世間の反応なのだ。

これまでの「定説」とは大きく異なった犯行動機

この場では、その土師さんのお気持に少しでも配慮して具体的な内容の説明は極力避けたく思うが、それでも手記で明らかになったその経緯こそが、こと犯行の経緯を扱った前半の核心になっていることは無視できない。

手記に詳細に記述された、加害少年の(あくまで当時の)心理は、これまで言われていた「快楽殺人」「誰でもよかった」、だから弱者である子供を殺した、と言うような偶発的な猟奇性のイメージを根底から覆している。ここを外してしまっては、彼にとってこの手記の意味がないことが容易に想像できるのだが、だからこそ事前に了承を得ようとして土師さんとやり取りすれば、直接に、より深く、自分が土師さんを傷つけることになることにも、当然気づいていておかしくない。ならば躊躇の末にあえて無断で通すしかなかったのではないか、という合理的な説明もついてしまうのだ。礼儀や社会倫理としての問題はともかく、少なくとも精神的な異常性を安易に決めつけられることではない。

以前の報道で、この加害元少年に「性的サディズム」という診断が出ていると話題になったこともあるが、そこで騒いだ世間は「性的サディズム」という言葉が喚起するセクシャルで扇情的なイメージにたぶんに興味本位に反応しながら、その意味がよく分かっていなかったのではないか?

手記の淳君をめぐる記述では、その「性的サディズム」の心理的メカニズムが克明に描写されている。土師淳君が狙われたのは偶然でもなんでもなく、少年は以前からあどけなく純真で愛らしい淳君に一種の恋愛、つまり未熟・未分化ながらも明らかに性的な衝動を含む感情を抱き、同時に自身との比較で淳君の純粋な愛らしさと、そこに(未分化で未成熟ながらも、性的に)惹かれている自分自身との対比に、強烈な自己嫌悪の衝動を募らせていた。この相反すると同時につながってもいる心理の悪循環が犯行に至った過程が、手記では詳細に、そして一人称記述でありながら感情移入を排除して、書かれている。

人格障害という概念への無理解が産む誤解、トラウマへの無理解

感情移入の余地がなく、自分のことなのに筆致自体は冷静で淡々とすらしても見える文体は、本人の手記というよりは難解で冗長な一人称小説のようにも見え、多くの読者や評者の反発を引き起こしたことは想像に難くない。まず事実関係だけでも不気味だし、しかもその分析はやたら詳細で、参照例として様々な文学書の引用まで散りばめられているのも異例だ。だがそこにナルシシズムや自己正当化、ないし感情の欠如を読み込んで反感を覚えるのは、本書の性質や成立過程を理解せず、この元少年の犯罪の本質を考慮する気もない、的外れな非難になってはいないだろうか?

加害元少年にとってこの手記を書くこととは、かつての病んだ心の闇から自分を取り戻すこと、過去の歪んだ悪の心理を自分で客観視できるように意識化するプロセスになったはずだ。この自己体験のメタ認知は、彼が自分を取り戻し人間として自分の罪を背負うために、必ず乗り越えなければならない精神医学上の重要な段階であったはずだ。文学書の引用は、彼の自我の回復において読書が重要な手段だったことを示唆しているのであって(社会から隔絶され他者との接触が極度に限定された医療少年院のなかで「他人の心理」を認識するほとんど唯一の手段が、読書だったのだろう)、一般読者がしばしば誤解しがちなように、彼が自分を文学の主人公になぞらえて自己陶酔しているのではまったくない。

彼が連続殺人に至った病理は、大枠では反社会性人格障害に分類される。人格障害は後天的・主に環境要因の、いわゆる「正常」な人格の発達が阻害された状態を指す、環境への不適合から来る心因性の病である。ちなみにしばしば「人の気持ちを読めない」と誤解で語られがちなアスペルガー症候群などの発達障害は、それ自体は生まれつきの脳の一部の器質的欠損に起因する(ただしその障害が周囲と本人の無理解や対応の失敗から環境との軋轢を生じた場合、人格障害に陥ることもあり得なくはない)。

人格障害の患者が自分の人格を歪めてしまった生育環境を自覚するのが難しいのは、本人にはその自分自身の生育体験しかない、自己を客観視しようにもその比較参照の対象がないから、虐待環境の中にいる本人にとってはその環境こそが当たり前にしか見えないからでもある。いささか極端な喩えを言えば、児童虐待と人格障害の関連性はしばしば指摘されるが、虐待された被害児童にとっては虐待する親こそが最も身近な大人であり保護者である以上は「正常」の基準になり、どれだけ暴力的に扱われたり人格を無視されても、子供はその親に愛情を抱き保護を求めて、親の態度を正当化までしてしまいがちだ。親/保護者による虐待の環境下にある子供は、「虐待しない親、健常な保護者」がどんなものなのかを自分の体験として知らず、その自分の体験しか基準がない以上は、いわゆる普通の親の方こそ「自分と違う」つまり「異常」とみなしかねない。親の虐待が愛情として認識されてしまうことも多い。あまり論じられないことだが、これこそが児童虐待によるトラウマ性の後遺症の解消が困難になる大きな理由だ。

そもそもこのトラウマ(心的外傷)という概念が、日本では必ずしも理解されていない。過去の体験がトラウマになる、自分で耐えられないほどの心的外傷になる時、人間の心理はその認識から逃避し、自己の存在を合理化するために様々な歪みを作り出し、その引き金となった記憶を正確に呼び起こせなくなる場合も多い。統合失調症であるとか、あるいはその状態を人工的に作り出す麻薬による荒唐無稽な妄想とは別に、人間は自己逃避・自己正当化のために、妄想的、空想あるいは虚構の、さまざまな不合理で事実に反する記憶を作り出すことがある(だいたい、自分に都合のいいように「お話を作ってしまう」ことなら、健常者でも日常的にやる)。PTSDでも治療の鍵は、記憶から隠蔽された本当の体験の精確な記憶を取り戻し、それを客観視(メタ認知)出来るようになることだ。

「いやな思い出は忘れた方がいい」という日本的な「常識」は、逆に本人の苦しみや病理を増すだけになりかねない。人間の意識は、結局は強引で辻褄の合わない虚偽には耐えられないものであって、体験の一部を隠蔽するまやかしの合理化は、合理的な事実関係の理解との矛盾・不整合を引き起こしてしまう。そのほころびを自覚しないように話をどんどん作って言ってしまえば、いわば自分自身に対する嘘に嘘を重ねて行く悪循環から抜け出せず、回復不能なまでに精神の機能が損なわれかねない。

普通に読んで「理解」できる本ではないのに、読解に必要な前提が欠如している

こうした心理学や精神医学の基本的な常識を踏まえるだけでも、『絶歌』という手記に対する反応や感想の多くが、まったく正反対のあべこべになっていることに気づく。これは過去に人格障害の状態にあり、周囲の現実の認識と、その認識に対する感情の生成が歪んだ状態にあった自分が殺人に至った心理を、出来る限り冷静に認識し直し、自らが精確に認知することで乗り越えようとする試みであり、自身にとってもトラウマとなっている殺人体験を今一度受け止め直し、自分自身をより深く知ろうとして書かれたものであろう。

その描写に胸くそ悪い、不気味と読者が思うのは当たり前で、こうした殺人者の行動や心理を精確に表現するなら、常識的な感動や共感を呼ぶものになるはずもない。一見、書き手に感情がないように見えるのは、自分の過去を精確に思い起こせばそれがおよそ感情移入できるものではなく、また感情移入されるべきでもない体験である以上は、読者の共感を呼ぶ本(俗に言えば「売れる本」)にすべきでない、むしろ理解され得ないし理解されれば異常とみなされることに書き手が自覚的であるか、少なくともそうしようと努力しているからではないのか?

大雑把な一般論でもいいから、そこに必要な前提への無理解を放置したまま、本書が公刊された状況は問題だし、その点では版元の太田出版も責任は大きい。これはそもそも普通に読んで理解できる本ではないのだ。たとえば人格障害の諸症例に詳しい精神科医などが、その特殊な成立過程を説明し、「どう読むべきか」の前提となる文脈をちゃんと整えておくべきだったのではないか? 名の知られた精神科医や心理学者に原稿を読ませて解説を挿入するとまでは行かずとも、ゲラの段階では読んでもらって、出版と同時にその見解が広くメディアを通じて読まれるくらいの算段は、つけておくべきだったと思う。

よくも悪くも日本社会に強烈なインパクトを残した事件に関わる出版でもあるのだし、精神医療に関わる専門家に限らず、いわゆる識者・知識人の類いが、そうしたこの本の理解に必要な前提が共有されるよう尽力する責任もあったはずだ。ところが著名人のなかには同書の出版を擁護する側としてテレビ出演しながら、「言論の自由」「出版の自由」レベルの薄っぺらな原則論しか言わないのでは、あまりにお粗末ではないか? そもそもほとんど暴力的とさえ言っていい非難が浴びせられているからといって、必要なのはそこへのカウンターで擁護や正当化を始めて、二項対立の構造に入り込むことでもあるまい。出版の自由だからなんでもあり、というだけでは言論や表現に対する責任の半分も果たしていない。出版の自由を守りたいのなら重要なのは、既に出てしまった本をどう受け止めるのかの、文脈の構築のはずだ。

1973年のフランスで、精確な記録の残る史上もっとも古い猟奇殺人事件と言われる1835年のピエール・リヴィエール事件の記録が、この家族皆殺し犯の供述調書と裁判での証言を中心に編纂され、『Moi, Pierre Rivière, ayant egorgé ma mére, ma soeur et mon frére (私、ピエール・リヴィエールは母、姉と弟の喉を掻き切り)』として出版されている。この調査プロジェクトを主導し、ポレミックなイントロダクションを書いたのはミシェル・フーコーで、同書は当時のフランスの思想状況に強い影響を与えた。100年以上前の事件だけに冷静な距離が取れたのが、10数年しか経っていない神戸の連続児童殺人事件では受容の文脈が違うとはいえ、一方で神戸の少年連続殺人事件、いわゆる「酒鬼薔薇事件」は1997年当時、その2年前の神戸の震災と、松本と東京の地下鉄のふたつのサリン事件の余韻がさめやらぬ日本社会、なによりも震災被災の様々なトラウマを抱えていた神戸に、強烈な衝撃を与えたし、現代日本社会への根深い無意識レベルの傷痕も無視できない。最近でも猟奇的な残虐性が注目された青少年犯罪では、しばしば犯人がこの事件に憧れ的な感情を示していたことが指摘されている。

加害少年と同じ世代の、今は30前後の人たちにとって、「酒鬼薔薇事件」は世代的なトラウマとも言ってもいい。この加害者自身の告白は、日本社会のいわば集合的な内なる傷痕の克服と、その現代の日本という社会を理解する上において、決して無意味ではないはずだし、スキャンダラスな興味本位で消費して済ますべきものではない。

だが現状、この出版をどう受け止めるのかすら、今の日本社会で真剣に考えられているとは言い難い。

「聞き取り取材」では「これは違う」と本人が気がついたはず

加害元少年はあとがきで、遺族に無断で本書を出版することを謝りつつ、それでも「僕にはこの本を書く以外に、もう自分の生を掴み取る手段がありませんでした」と記している。

彼がこの本を書くに至った過程を、現実的にもっとも蓋然性の高い推論から考えれば、この言葉は偽らざる心情であろう。だが自らを見失いかけた彼が自分を取り戻すために、その過去に「本を書く」という形で向き合おうとしたことが、その出版のこれまでの受け取られ方が継続されるだけでは、逆に彼を逆に追いつめることにもなりかねない。

むろん、加害元少年自身もその覚悟なしにこの本を出しなかっただろうし、誹謗中傷ならば甘受するつもりだったろう。幻冬舎がまず彼の手記を出そうとしたという話も、実現しなかったのは彼が断ったからであろうとも容易に想像がつく。以前に『週刊新潮』でスクープ報道されたときには、元少年に「聞き取り取材」をしていると報じられていた。だが聞き取りをゴーストライターが本にまとめるのでは、加害元少年が自分を取り戻すため、自分を見失わないために書く手記という目的は達成され得ない。それに自分が自分の責任で書いたことなら、激しい非難も受け止められなくはないだろうが、出版社側の脚色の入った本には責任を負い切れないし、そのやり方では必然的に不正確な内容になってしまう可能性が高いことにも、彼は自覚的だったはずだ。

加害元少年の治療が成功した、つまり彼が「治った」という仮定で考えるなら、彼は当然のことながら、自分の過去が決して他人に理解されないものであり、また理解を求めるべきものでもないことを自覚しているはずだ。その過去を記述できるのは自分自身だけで、聞き手やライターの手を経てしまえばその書き手の無理解に阻まれたり、一般の「健常者(と自分達では思っている大衆)」が「理解」できるように歪曲されたり、商業的な成功を狙ってセンセーショナルな記述に誇張されてしまうことも、当然警戒もしただろう。

自分が可能な限り精確に思い出し、それを文章という形で客観化するのでなくては、手記が「自分の生を掴み取る手段」になるはずもないのだ。そもそも「聞き取り取材」では、事実関係までは踏まえられたとしても、重度な人格障害の心理を共感レベルで「理解」できるライターがいると考えるのは無理があり過ぎる。精神医学や心理学の知識が豊富であれば理論的な「理解」や「説明」は後付けでなら可能だが、その知識や素養までありながら匿名のゴーストを引き受けるライターがいるとも考えにくい。加害元少年が出版社の説得に負けて試すだけはやってみたとしても「これは違う」と本人が気がついたはずだ。

社会の集合的な処罰感情や悪意、偏見で歪曲した恣意的な憶測を出来る限り排除して、事実関係として分かっていることだけを踏まえるなら、出版社が変わった理由は「本人が断ったから」と考えるのがもっとも合理的だ。太田出版が出版したのは幻冬舎の「聞き取り取材」に基づく文章とは異なり、加害元少年が自分自身で書いた原稿に、通常の編集プロセスと同程度の訂正やカットが行われたものだとみなした方が、日本の出版界の常識でいえば冗長な記述が多く分量も相当なものになっていたりでたぶんに「素人臭い」こととも、整合性のある説明になる。

また他のライターや出版社の意向が内容そのもの介入していると考えるには不自然なことは他にもある。手記がこれまでこの事件の動機について言われて来た世間の「定説」的なものと矛盾するのは、「誰でも良かった」的な快楽殺人ではなく、とくに土師淳君殺害の場合には未成熟で未分化な恋愛感情が殺意と表裏一体になった動機があったことだけではない。反社会性人格障害つまり環境要因とみなされたことから、家庭環境、とりわけ母親が厳しかったのではないかという憶測が巷間飛び交っていたのに反し、同書によれば事件当時の加害少年にとって、母親はやすらぎや安心感を覚える存在であった。

断っておくが、だからといって母親が厳しかったのではないとは言えないし、彼の家庭環境が客観常識的な基準から言って過酷なものではなく、母が出した手記『少年A、この子を産んで』は矛盾している、となるわけでもない。既に述べた通り、過酷な虐待の被害者である子供でさえ、しばしば加害者である親に愛情を感じ保護者とみなし続けるのは、むしろその方が多いくらいだし、実際の現実と本人が自分に信じ込ませようとしている自己認識の齟齬が、人格障害を誘発する大きな原因になっている場合すら、少なくないのだ。逆に親の自分への加害行為を、自分の置かれた環境の問題として客観的に認識できて、身を守るための手段を講じられる(たとえば家を出る、他所に保護を求める)のなら、病理的な心理に陥る危険性は減る。人間の精神はただ辛い体験だけで異常を来すものではなく、辛い体験をどう受け止めるかによって病に陥るのだ。

「己の全存在を賭して唾棄したこの世界は、残酷なくらいに、美しかった」

また加害元少年が母との関係をこのように(ただしあくまで自分の主観として、自分はどう感じていたかだけを)書いたことには、もうひとつの理由が考えられる。母親との関係に限らず、同書には「自分がこうなってしまった理由」をなにか外部に求める記述が見当たらないのだ。犯行に至る前半だけでなく、医療少年院を出た後の厳しい生活を綴るなかでも、いわゆるルサンチマンの感情の表出がほとんど…どころかまったく皆無なのも、この手記の特徴だろう(繰り返しになるが、聞き取り取材をライターが出版社の意向を受けてまとめたのなら、まずこうはならない)。それがまた、同書がこと現代の日本の読者にとって、感情的な同化や「共感」が難しい理由にもなっている(ちなみに共感や同情を拒絶し、自己正当化のための説明がない、感情が欠如しているように見える文体というのは、フーコーがピエール・リヴィエールの供述調書のある超越的な美しさとみなした特徴にも共通するのだが)。

自分の犯罪のもっとも根本的な動機に、その事件当時の記述である前半部でまったく言及しないのも、一見冗長で説明過多な文体が普通なら筆者の自制心の欠如と推測されがちなのとは正反対に、加害元少年が相当に過去の自分自身に対して厳しくあろうとしていることをうかがわせる。その核心の動機がやっと明かされるのには、あとがきまで待たねばならないし、それも極めて否定的な文脈なのだ。

「どんな理由であろうと、ひとたび他人の命を奪えば、その記憶は自分の心と身体のいちばん奥深くに焼印のように刻み込まれ、決して消えることはない。表面的にいくら普通の生活を送っても、一生引き摺り続ける。何よりつらいのは、他人の優しさ、温かさに触れても、それを他の人たちと同じように、あるがままに 「喜び」や「幸せ」として感受できないことだ。他人の真心が、時に鋭い刃となって全身を切り苛む。そうなって初めて気が付く。自分がかつて、己の全存在を賭して唾棄したこの世界は、残酷なくらいに、美しかったのだと」(『絶歌』あとがきより)

「己の全存在を賭して唾棄したこの世界」、それ自体は例えばドストエフスキーの『罪と罰』にも通じる根本的な動機が最初から示唆されていれば、読者の潜在的共感を呼び、ある種の逆説的ヒーローとして読める「おもしろい」本にもなっていたかも知れない。現にそのドストエフスキーを筆頭に、フィクションとしての文学や映画でなら類例は少なくないし、幻冬舎が「聞き取り取材」を基にまとめようとした本ならば、そのライターはまず当然、こうした「読み易い本」の構成を考えるはずだし、それは「売れる本」としての当然の選択のひとつでもある。だがこの手記は決してそのように書かれていない。自分が「この世界」を「全存在を賭して唾棄」しようとしたことを、現在の彼は過去の自分の根本的な誤りとみなし、決して自分と同じことをやってはいけない(=過去の自分への断罪と否定)という文脈のなかでしか、触れていないのだ。

元少年Aが「治っている」と考えても、ことさら不合理はない

彼が「治った」のかどうかは、専門の精神科医の判断に最終的に委ねるしかないだろうし、臨床の精神科医のあいだでよく言われる経験則では、重度な人格障害、いわゆるサイコパスは「実は治らない」のだそうだ。本書を読んだ精神科医やカウンセラーのあいだでも、「治った」かどうか意見が分かれている。

だがそれでも、彼が「治った」のだと仮定した場合、本書の文体や記述の特殊性のほとんどが、合理的に説明がついてしまうのである。

非難の最大の(しかし上辺だけの)根拠になっている「遺族に断らなかったこと」ですら、相手を傷つける結果になることは分かっていても本は出さなければならない、その矛盾のなかで悩み抜いた結果だとみなすことは十分に可能だ。いやむしろ、出版の自己正当化を担保するために遺族の了承を得ようとして巻き込んでいたら、そっちの方が「治ってない」とみなす根拠になる。人格障害が残っていれば、そこで断られたことに自己正当化が出来る理屈を滔々と書き連ねていたはずが、その痕跡は本書には欠片も見出せない。

本を出したいと遺族に許可を求めれば、土師淳君の家族にはまず断られるのは分かっているどころか、相談をもちかけるのにも気が引けるのは、交渉めいた状況に入ってしまうのが確実で、それが自分で怖いだけでなく、遺族をより傷つけることにもなる。それでも遺族に連絡をとって許諾を得ようとする(=「自分は悪くない」と言えるいいわけを成立させる)方にこそ、自己に対する否定的評価の拒絶に極度に固執する人格障害の疑いを拭い切れないし、だいたい重度に「身勝手で自己中心的」だ。逆に彼がこの葛藤を自らに引き受け悩んだ末に、あえて無断で出すことを決意したというのであれば、「遺族への配慮がない」「身勝手で自己中心的」と安易に決めつけるのは難しく、少なくとも決して病的な心理ではない。むしろ悩むこと、必ずしも自己正当化できないことを決断し、その責任を引き受ける覚悟を持てたのなら、人間としての精神がちゃんと機能しているとみなすべきだ。

「なぜ人を殺してはいけないのか」に答えられない大人たち

あとがきの一節が報道で繰り返し引用され、彼が「自己中心的だ」「反省していない」という非難に利用されているのも、ずいぶんとひっくり返った話だ。これはそもそも事件直後にテレビのニュースに寄せられた10代の少年の、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いに対する答えとして書かれている(ちなみに当時、まともに返答できる識者は誰もいなかった)。

「大人になった今の僕が、もし十代の少年に『どうして人を殺してはいけないのですか?』と問われたら、ただこうとしか言えない。『どうしていけないのかは、わかりません。でも絶対に、絶対にしないでください。もしやったら、あなたが想像しているよりもずっと、あなた自身が苦しむことになるから』」

なんとしてでも殺人犯の元少年を非難したいらしい読者は、「自分が苦しむこと」にしか言及がない、被害者が苦しんだことへの共感がない、と言いたがるようだが、そもそもこれは「なぜ人を殺してはいけないのか」と問うてしまう10代の男の子(=過去の彼自身にも重なる分身)に向けられた返事であって、「殺人は罪です」や「犯罪はいけません」と言った、社会の課すルールになんの疑問も持たず関心もない、いわゆる「一般の読者」に向けられた言葉ではない。

仮に「被害者が痛いじゃないか、かわいそうじゃないか」というだけで殺人の衝動を抑えられる(というより、そもそもそんな衝動を切迫して感じたこともない)のがそうしたいわゆる普通の「一般の読者」であるとしても、その人たちが属する社会体制は、現実には戦争でも、死刑制度でも、自分達の社会の秩序維持のために禁忌として来た殺人を、他ならぬその社会の維持のために合法化し、実際に繰り返して来てもいる。あるいは『罪と罰』であれば、ラスコーリニコフは社会正義のためという自己正当化によって金貸しの老女を殺す。90年代の10代の少年ならばドストエフスキーまでは読んではおらずとも、チャップリンの『殺人狂時代』の名台詞、「一人を殺したら殺人犯だが、百万人を殺せば英雄だ」は中学校の一部の英語の教科書で出て来ていたはずだ。

「殺人は罪だ」も「被害者が痛いじゃないか、かわいそうじゃないか」も、「なぜ人を殺しては行けないのか」を敢えて問う者への答えにはならない。なのに自分達を直接の対象にした言葉ではないことに気づけないまま、「被害者への謝罪になってない」と見当違いの非難で自分達の処罰感情を満たすことに耽溺し、その実自分達の欲求が無視されているからこそ「身勝手だ」と言っている、自分では「健常」なつもりの一般読者の方が、よほど他者への共感能力が欠如しているのではないか? 「自分が苦しむこと」を勝手に社会的な制裁のことだと思い込み、その苦しみが「良心の呵責」であることに気づきもしないようだ。

実際、確かに加害元少年は今もかなり困難な生活状況にあり、せっかく見つけた仕事も噂がたっては辞めざるを得ないこともしばしばあった。だが手記の実際の記述を読む限り、彼はその現実を記しつつも恨んではいないし、それが「罰」だと思っているわけでもなく、自分の犯罪の当然の結果として、ただ受け止めている。これがなんらかの偽装でないのなら、健常な心理の自己認識だと言わざるを得ない。

自分達に向かって「謝罪」しなければ満足しない読者

極論してしまえば、この加害元少年の手記に向けられた非難の動機は、自分達の処罰感情を満たすための「世間(=自分達もそこに含まれる)をお騒がせして申し訳ありません」というお詫びの定型が出て来ないことに尽きるのではないか? 謝罪の表明によって自分を下位に置き、不特定多数の「世間」である読者の溜飲を下げさせてくれるような言葉は、確かにこの手記にはない。

だが多くの人が反発しているこのことにも、実はなんの不自然もない。遺族に謝罪するのであれば、それは遺族に宛ててこそやるべきことであって、公衆の面前のパフォーマンスとしてやる方が、実のところよほど不合理なのだ。社会的要請に応じた演技が出来ない点では彼は「幼い」のかも知れないが、その社会的な要請自体が実は歪んでいるときに、そこにうまく対応することは、「治った」としてもその段階で20歳を過ぎていた彼に要求するには無理がある。

被害者の感じたであろう痛みや苦しみへの共感力がない、という非難に至っては、犯行時に彼は性的サディズムの傾向が強い反社会性人格障害だったはずだ。犯行時の記述は当時の自分の心理を正確に再現しようとしているのが基本である文章にそんな読者の同情を請うパフォーマンス要素が入っていれば、その方が異常だ。

単にこの手記を読解するのに必要な前提となる文脈が、日本社会の一般的な認識には欠如しているというだけの問題ではないのかも知れない。むしろ浴びせられる批判や非難の内容が、そうした非難をしている側の病理や倒錯を無自覚に指し示しているとも言える。その意味で、このかつて連続殺人犯の少年だった人物の存在自体が、現代の日本社会にとってある種の批評的な鏡になっているのではないか?

非難する者たち自身にこそ向けられるべきかも知れない、類型的な非難の数々

俗な言い方をしてしまえば「壮大なブーメラン」、非難や糾弾や「治ってない」とみなす言説のほとんどが、無自覚な自己投影と自己逃避、それに嫉妬心の混合にすら、なってはいないだろうか?

卑近でもっとも分かり易い例でいえば、これだけの発行部数があれば元少年が膨大な印税を手にするという憶測がある。いやそれ自体は計算上当然出て来ることだが、だからといってこの手記の出版が「金目当て」とみなして非難するのは安直過ぎる上に、元少年は遺族に対し、確か合計で2億円前後に及ぶ賠償義務を課せられているはずだ。

遺族がそんな賠償金を本当に欲しているとも思えないにせよ、多額の印税収入があれば、これまで実質免除されて来た(支払い能力がなかった)賠償は、一部でも支払わなければならなくなるわけで、こんな安直な「金目当て」という言いがかりは現実的にそもそも成立しにくい。そんなことにも気づけないのは、やはり嫉妬の感情が無自覚に発露している可能性は否定できない。

この手記をただ長大な「自分語り」としか見られずに、執筆動機を「自己顕示欲」だと決めつけるのも、そう言いたがる人たちの承認願望の裏返しの自己投影にも見える。自分が「理解されたい=承認を得たい」というコンプレックスを抱えながらも自分を語れない、挙げ句にツイッターなどSNSで「言いたいことを書きます」とプロフィールに記しながら、なぜか匿名アカウントで仮構の自己の幻想に耽溺し、鬱憤晴らしのように他者攻撃に専心してしまう人たちにとって、加害元少年が自分の過去や心理をかくも詳細に記述することは、自分もやりたいと思いつつ怖くて出来ない行為を彼がやっているようにしか見えないのかも知れない。つまり加害元少年が自分のことをこうも詳細に、長々と書けるということそれ自体が、その人たちにとっては「自己正当化」に見えてしまうのは、「理解される」=「自分が受け入れられ、肯定される」と思い込んでいるからではないか? 加害元少年はむしろ逆に「理解されない自分」を甘受し、理解されればこそ断罪されるべき存在として、過去の自分を一所懸命に説明しているのだが。

自分の心理の説明に文学からの引用が用いられているのを、ヒーローに自己同化した自己陶酔とみなすのも、この手記のロジックを理解できないままの自己投影、自分がそういう性癖や願望を持っているのを無自覚に加害元少年に当てはめているだけではないか?

医療少年院に入れられた少年が担当医を自分と同じ「ド変態」だとみなし、ガンジーも自分と同じ「ド変態」呼ばわりしていることに眉をひそめる人がいるとしたら、反社会性人格障害のありがちな症状が克明に記述されているだけであることに気づく気もないのは確かだ。

承認欲求に囚われた世間と、世間からの承認を求めていない元少年

10代の、こと男の子となれば、なにかしらの偉人やヒーローに多かれ少なかれ憧れるか自己同化するものであり、例えば同性愛を思春期に自覚しつつある少年の場合、性的な興味願望も入り交じりつつ、アレクサンダー大王が同性愛者だったという説を読みふけったり、ミケランジェロが同性愛者だった、武田信玄に男の愛人がいた、あるいは現代の映画スターや有名歌手、アーティストやスポーツ選手が同性愛者であることにある種の心の支えと好奇心の入り交じった感情を持つのは、ごく当たり前のことだ。反社会性人格障害とは一面、そうした少年特有の心理が極端化したものでしかないのだが、聖人君子的にみなされる偉人をあえて自分と同じ「ド変態」とみなす転倒に、少年の極端に反社会的な病理が見えるとはいえ、そこをあげつらって問題視したがる人たちは、少年時代になんらかのヒーロー像をロールモデルとして憧れたり、自己同化を夢想したことがなかったのだろうか?

太田出版では本書を出版にあたって、建前の自己正当化でもあるにせよ(それは出版社も営利企業であり、これほどの話題作は巨大な利益をあげる)、それなりに筋の通ったことをホームページ上に掲載している。

「彼が抱えていた衝動は、彼だけのものではなく、むしろ少年期に普遍的なものだと思います。彼は紙一重の選択をことごとく誤り、前例のない猟奇的殺人者となってしまいました。彼の起こした事件は前例のない残虐な猟奇的事件でしたが、それがいかに突出したものであろうと、その根底には社会が抱える共通する問 題点が潜んでいるはずです。社会は、彼のような犯罪を起こさないため、起こさせないため、そこで何があったのか、たとえそれが醜悪なものであったとしても 見つめ考える必要があると思います。」http://www.ohtabooks.com/press/2015/06/17104800.html

結果の行為がどれだけ極端に暴力的なものであっても、衝動自体は「むしろ少年期に普遍的なもの」であるとしたら、読者はむしろ自分自身や身近な子供の心の奥底を照らす鏡としてこの手記と向き合うべきではないか、ということにもなるが、実際の社会が無節操なまでに「被害者側=正義」の自己正当化に浸って、加害者側をなにを言っても許される攻撃対象とみなして蔑視と排除の優越感に浸ることは、今の日本ではむしろ当たり前の態度になっている。

東海道新幹線車内の焼身自殺事件でも、自殺に至るまでの苦悩もまた加害者となった老人にあったであろうことを、理解や同情や共感の対象とするのも憚られるのが今の日本だ。

被害者の味方を装えば絶対正義の幻想に浸れる社会

この加害元少年と世代がそんなに変わらないはずの、秋葉原無差別殺傷事件犯人の加藤智大被告について、肝臓を刺されながら命は助かった被害者のタクシー運転手の男性が、自身の恵まれない境遇に重ね合わせつつ「あの子もかわいそう」とテレビの取材に答えたことがある。あろうことかテレビ局には非難の電話が殺到したとかで、この男性はその後、「世間」が無批判に納得して被害者に自己同化できるような言葉しか、語れなくなってしまった。

被害者の味方を装えば絶対正義の幻想に浸れる、そんな傾向はこの神戸の事件の2年前のオウム真理教事件から、日本社会に蔓延している。

「被害者の気持ちへの配慮」を声高に唱えることで死刑制度も支持され、社会の集合的な処罰感情の攻撃性は、国家権力によって満たされる。だがその被害者はしょせん、匿名性の大衆の処罰感情を正当化するエクスキューズとして主に用いられているに過ぎず、一方でその被害者の深いトラウマや、憎しみや苦悩に苛まれながら人間であろうとする良心はていよく無視され、死刑判決を期待する「世間」への同調すら強要されがちだ。やはり少年犯罪のカテゴリーに入り加害者の身許情報が保護された山口県光市の母子殺害事件では、死刑の確定判決後の記者会見で、被害者の夫/父はあえて、妻と子の死だけでなく加害少年の死刑も含めて「三人もの命が奪われることはこの社会にとって明らかな損失」と述べたが、報道ではほとんど無視された。やがて彼が再婚したことが分かると、猛烈なバッシングの被害もあった。

手記が「元少年A」の名で出され実名ではないことへの非難も凄まじく、なりすまし疑惑をあてこするナンセンスまで飛び出していることは先述の通りだ。だがこれも必ずしも本人の身勝手と決めつけられることではなく、実名が明かされれば今の彼の周囲にいる多くの人間が、むしろその善意が社会からの攻撃の対象となるスキャンダルに巻き込まれかねないのだ。

少年犯罪の実名報道にこだわる匿名性の大衆

一方で加害元少年の実名を特定するのかどうかは、実のところ社会全体にとっても、読者にとっても、ほとんど重要性のない情報でしかなく、実名を明かせと言う主張を辛うじて正当化できる理屈は、わずかに成人の犯罪者なら実名報道なのに不公平だと言うに過ぎない。それでも多くの人が実名にこだわる、その多くがネット上で匿名を使っている時のみ「言いたいことを言う」と書ける人たちであることを考えると、その心理は随分と倒錯したものだと言わざるを得ない。

たまたま自民党内の勉強会での安倍首相に近い若手議員や作家・百田尚樹の問題発言がスキャンダルになっているが、百田氏本人や擁護する側はクローズドの勉強会だったのに内容が報道されたのを「盗み聞きだ、卑怯だ」となじり、党が処分せざるを得なくなった理由付けも発言の内容そのものではなく、それが公になってしまったので政権が不利になってしまったからだ。発言の内容とそこに現れた彼らの思考パターンそのものが問題なのだが、安倍晋三首相本人やその側近たちも同じ歪んだ思考を共有していることが分かり切っているにも関わらず、なぜかそこが問題にされているわけではない。挙げ句に国会議員にも言論の自由があるという珍妙な擁護論まで飛び出しているが、法的な理念としての言論の自由は、公に向けて発せられた言論について必要なのであって、内輪でひそひそと言い合ったり頭のなかで考えているだけなら、そんな自由をわざわざ担保するまでもない。クローズドな集会だったと言うのなら、持ち出すべきはプライバシーの保護のはずだ(もっとも、公党の勉強会が「プライバシー」と言い張るのは、片腹痛い甘えでしかない)。

「実名を晒す」ことに極端にこだわり、日本には公的な身分証明書の制度もない(免許証、パスポート、健康保険証などが代用される)のに、幻冬舎社長が加害元少年の身分証明書を見ていないとあげつらうほどの倒錯を無自覚に言い張れる社会は、一方で匿名でなければ自分を語ることを恐怖する人々に満ち、匿名の集団性に依存できる状況下では攻撃性をあからさまにする。「言いたいことを言う」わりにはその中身のほとんどは自分のことを棚に上げた(=隠した)他者への攻撃だ。そうした歪んだ自己顕示欲に満ちあふれた社会が加害元少年の手記を「自己顕示欲だ」となじりながら、自己顕示欲ならば本来なら自分が何者であるのかを明らかにしなければ満たされないはずの矛盾には気づいていない。

犯罪者の更正、病んでいた者が「治ること」を許容できない社会

加害元少年の家庭裁判所での審理で付添人を務めた野口善国弁護士は、この手記の出版によせて、「彼は百八十度近く変わっている。社会の中で生きようとしている」とコメントを発表した。加害元少年が社会で生きていく上での常識や相手への理解力に関しては、こう続けている。

「100点満点とするなら今は50点ぐらい。でも事件当時は5~10点ぐらいだった」

だが野口弁護士の言う社会的な「100点満点」が心理学的・精神的に言って「健常」であることを本当に意味し得るのだろうか?

被害者への謝罪がないと息巻く「世論」について言えば、彼が謝罪を伝えるべきは被害者とその遺族であり、傍観者でしかない我々に謝罪を伝える意味は本来ならばないし、なのに謝罪アピールを公然と続けることの方が不自然であり、「世間」がそれを強要することこそ過剰で不合理な抑圧に他ならず、謝罪する姿を見て溜飲を下げる、自分たちの処罰感情の攻撃性を満足させる方にこそ、異常な自己中心性、他者を人間として認識出来ていない可能性が指摘できる。

それでも自分達にこそ分かるように「謝る」ことを強要する「世間」を見るにつけ、彼の手記の出版が引き金になってその本質の一端が見えて来た今の日本社会に適合するには、過去の彼とは別種の、むしろベクトルとして真反対の方向性ではあるが、しかしやはり人格障害的な病理に順応・同化しなければならないのかも知れない。

ふと思い出したのが、1958年に起きたやはり少年による猟奇的連続殺人事件である小松川事件と、その犯人の李珍宇(日本名:金子鎮宇)元死刑囚のことだ。神戸の事件の異常性が世論の反応で際立った理由のひとつに、メディアに「酒鬼薔薇聖斗」の名で送られた犯行声明があったが、2人の女性を暴行の上殺害した李珍宇も二度目の犯行後に新聞社に犯行を明かす電話を度々かけ、被害者の遺品を送りつけるなどしたことが、30分にわたる電話が録音されてラジオで放送されるなど、加熱する報道につながった。逮捕後の捜索では一度目の事件をモデルにした短編を懸賞小説に応募していたことも発覚している。神戸の加害元少年と同様に、彼も知能テストの結果は高得点で、貧しい環境にも関わらず学校の成績も優秀で、逮捕後あらゆるジャンルの読書に熱中したことが知られている。

弁護側は貧しい在日韓国人二世で亀戸にあった朝鮮部落の出身という、差別される劣悪な環境が彼を犯罪に追いやったのだと主張し、支援者には大岡昇平、吉川英治、木下順二といった蒼々たる文化人が名を連ね、被害者遺族も「日本人は朝鮮人に大きな罪をおかしてきました。その大きな罪を考えると娘がこうなったからといって、恨む筋あいはありません」と述べて更正に協力する意思さえ見せた。だが李少年自らはそうした自分を支援し助命を求める運動に反論し、「自分の本質は悪である」、自分の犯罪は誰のせいでもなく自分の本質であり、貧困や差別に苦しむ出自に生まれなくともやはり同じ犯罪をやっただろう、自分の本質が悪なのだから、在日への差別の犠牲者だから犯罪者になったのではない、と在日朝鮮人の民族運動家であった歳上の女性支援者との往復書簡で述べている。

もうひとつなぜか思い浮かんだのが、映画『シャッター・アイランド』(2010年、監督マーティン・スコセッシ)だ。精神病院刑務所で起きた失踪事件を捜査する連邦保安官が主人公だが、彼は第二次大戦終戦間際に、ダッハウの強制収容所でドイツ兵を虐殺したというトラウマを抱えている。彼が実はその精神病院刑務所のもっとも危険な患者で、事件全体が彼が自己逃避のために作り上げた妄想の遮蔽記憶を現実に再現することで、自身の病理を自覚させようと病院側が仕組んだ壮大なロールプレイング・ゲームだったことが明かされ、彼は自分が逃避し真のトラウマと化していた本当の過去を思い出す。

『絶歌』という手記は、たとえばこの映画でフィクションとして脚色されたプロセスが現実の、精神疾患が原因の犯罪についてなされた結果だとも言えよう。虚構の事件のなかで主人公が追っているつもりの真犯人の名が彼の本名で、妄想のなかで彼はその本名のアナグラム(綴り替え)である氏名を名乗っていることも、少年法の規定で加害元少年の名が隠され、今もその手記を実名で出すことができない、つまり犯罪少年であったが故に名前すら彼から奪われざるを得ないこととの類似性が指摘できるだろう。だからこそ加害元少年は、自分を最終的に取り戻す手段として、この手記を著さざるを得なかったのかも知れない。

しかしラストで、彼は再び妄想のなかで作り出した虚構の自分であるかのように話し始め、治療実験は失敗とみなされロボトミー手術(前頭葉の切除によって人格を奪う外科手術)に送られる。映画を実際に見れば、レオナルド・ディ・カプリオの驚異的に繊細な演技で、主人公が確実に治っているからこそ、直視した現実に自らの良心が耐え切れないこと、自分の存在に自分が耐えられないが故に、わざとロボトミー手術に送られるための演技をしていることは明らかなはずだが、本当に彼が「治って」いないと解釈した見方の方が一般に流布してしまったのは、まことに奇妙な話だ。

加害元少年の手記をめぐる反応にも、この奇妙さとの類似性を感じざるを得ない。

たが李珍宇は「自分の本質は悪」と主張することで死刑による死を選び、『シャッター・アイランド』の主人公はロボトミー手術による精神的な自殺を選択するのに対し、この加害元少年は社会のなかで生き続けようとしている。

この手記は彼が生き続けるために書かなければならなかったものであると同時に、彼が生き続けることの凄まじい困難をたぶん彼自身にとって明確にするために書かれてもいる。彼の言う「自分が苦しむことになる」を、元殺人犯として後ろ指をさされることを恐れ続ける困難だと誤解してはならない。自らの過去とその結果としての現在の自分が決して他者に理解されない存在であり、その自分が他者の優しさや温かさをそのままでは受け止められないことを受け入れ、それでも彼は生き続けようとしている。

ある意味、死刑になった方が楽だったかも知れない。本人が書いているように、無菌状態の医療少年院に居続けた方が楽だったかも知れない。

それでも彼は、社会のなかに存在し続けることを選んだ。今の日本社会がその彼の存在を許容できるのかどうかが、問われている。この手記を社会的に、あるいは読者一人一人の心の問題のなかで意義のあるものとして読みこなせるかどうかも、問われている。

情報にはコストがかかります。France10はタブーなき自由な報道のために皆様からの御寄付によって支えられています。

コメントを残す